クラッチフルードを交換することにした

Zを納車して3年ちょっと、これまでに一度も交換したことがなかったクラッチフルードを交換することにしました。

今回交換しようと思ったきっかけは、

最近渋滞にはまって半クラッチを多用した後、クラッチペダルの遊びが大きくなるようになったためです。

いつもはクラッチペダルを踏み始めた時から踏み込む力が必要ですが、

渋滞にはまった後は、クラッチペダルが10cmくらい「スカッ」と踏み込めてしまうようになり、

そのせいもあってクラッチの操作フィーリングが悪かったのです。

そこで、これまで交換したことがなかったクラッチフルードを交換することにしました。

クラッチフルードの交換時期については、ブレーキフルードと同じで定期交換が必要とされています。

車検ごと(2年に一度)か、サーキット走行をされる方ならもう少し早いスパンで交換した方が良いかもしれません。

私のZはクラッチフルードを3年間交換していなかったため、交換時期としては少し遅いくらいですが、

今回交換することにしました。

クラッチフルード 指定油脂について

交換の前に、フェアレディZ33(中期型 VQ35DE)の指定クラッチフルードを書いておきます。

指定クラッチフルード:日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3)

こちらは0.5Lです。

こちらは1Lで、0.5Lよりお得感があります。

リンクの通り、クラッチフルードはブレーキフルードと同じものが使用されています。(取扱説明書より)

規定量については記載がありませんでしたが、

今回は500mlの缶を購入して200mlほど使用しました。

メーカー指定はDOT3となりますが、より高温に耐えられるDOT4規格やDOT5.1規格のフルードもあるようです。

DOT5のフルードもありますが、DOT5は主成分がシリコーン系となっており、他のフルードと混ざると悪い影響があるようですので、

Z33に使用するならDOT3、DOT4、DOT5.1のフルードが良さそうです。

クラッチフルード交換作業

クラッチフルード交換作業に移ります。

ボンネットを開けて、左側に見える本来カバーされている部分の中にクラッチフルードタンクがあります。

画像で赤丸で示している箇所です。

クラッチフルード交換するため、まずはタンク内にあるフルードを抜き取り、新しいフルードを入れておきます。

フルードタンクはねじ式になっていないので引っ張ると取れます。

新しいフルードを入れるときは、フルードが周りにこぼれないように布などで周りを養生しておきます。

フルードは塗装に悪影響があるため、塗装面に付くと塗装がはがれてしまうためです。

もし塗装面にフルードが付いた時は、よく拭き取り水で流すなどしておきます。

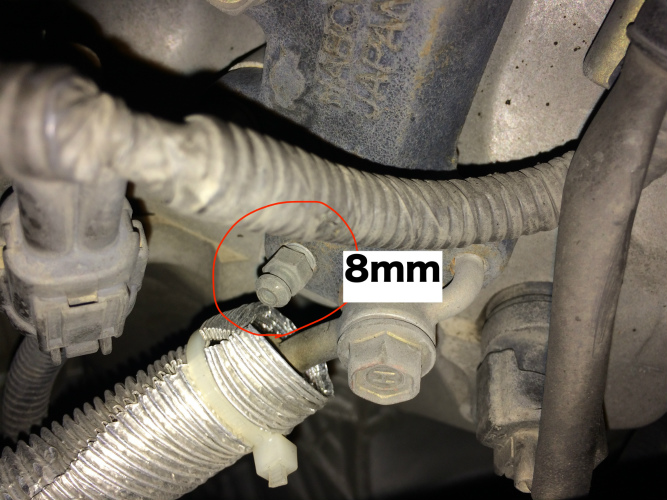

その後、車体下のクラッチマスターのエア抜きブリーダーから配管内にあるフルードを抜き取ります。

この時、車をジャッキアップしてウマに載せないとスペースを確保できないことと、

周辺に邪魔なものもあって少々作業がやりにくいと感じました。

クラッチフルードの抜き取りは、ブレーキフルードの抜き取りと同じ要領です。

ブレーキフルードの交換と違ってワンマンブリーダーが使いにくいため、

エア抜きブリーダーをかなり緩めてクラッチフルードを排出していきます。

このとき、エア抜きブリーダーの先にワンマンブリーダーやオイル差しなどを装着してフルードを受けます。

もしくは、ホースを装着してオイル受け皿などに排出してもokです。

けっこうな速度でクラッチフルードが抜けてくるため、フルードタンク内のフルードを切らさないように補充しながら排出します。

ある程度排出できたらエア抜きブリーダーを締めてエア抜き作業に移ります。

エア抜き作業は時間がかかる

ブリーダーバルブを締め、クラッチペダルを操作します。

この時クラッチペダルはスカスカで心配になるほどですが、

10回〜20回程度クラッチペダルを踏み込んで、戻してを繰り返していると

若干、クラッチペダルの反力が戻ってきます。

そして、クラッチペダルを踏んだままの状態にします。

踏んだままの状態にするには、長めの木の角材などをクラッチペダルとシートに噛ませてやるとできます。

その後、車体下のブリーダーバルブを少しだけ緩め、そして再び締めます。

この時、ブリーダーバルブは少しだけ開けるのがコツです。

フルードを排出させずに、圧縮された空気だけを勢いよく排出するイメージです。

その後ペダルを踏み込んで、戻してを繰り返して再びクラッチペダルを踏んだままの状態にし

同じ作業を繰り返します。

クラッチペダルの反力が徐々に戻ってきていれば、エア抜きが順調に進んでいると言っていいと思います。

上に書いた作業を5~6回程度やるといい感じになってくると思います。

2人でやると効率がいいのですが、1人でやるとどうしても時間がかかる作業になります。

最後に、クラッチフルードを規定量入れて完了です。

基本的には、ブレーキフルード交換と同じやり方です。

今の所調子はいいですが、今後は不具合が出る前に、早め早めの交換をしていきたいです。

memo:80,000km時 実施

コメントを残す